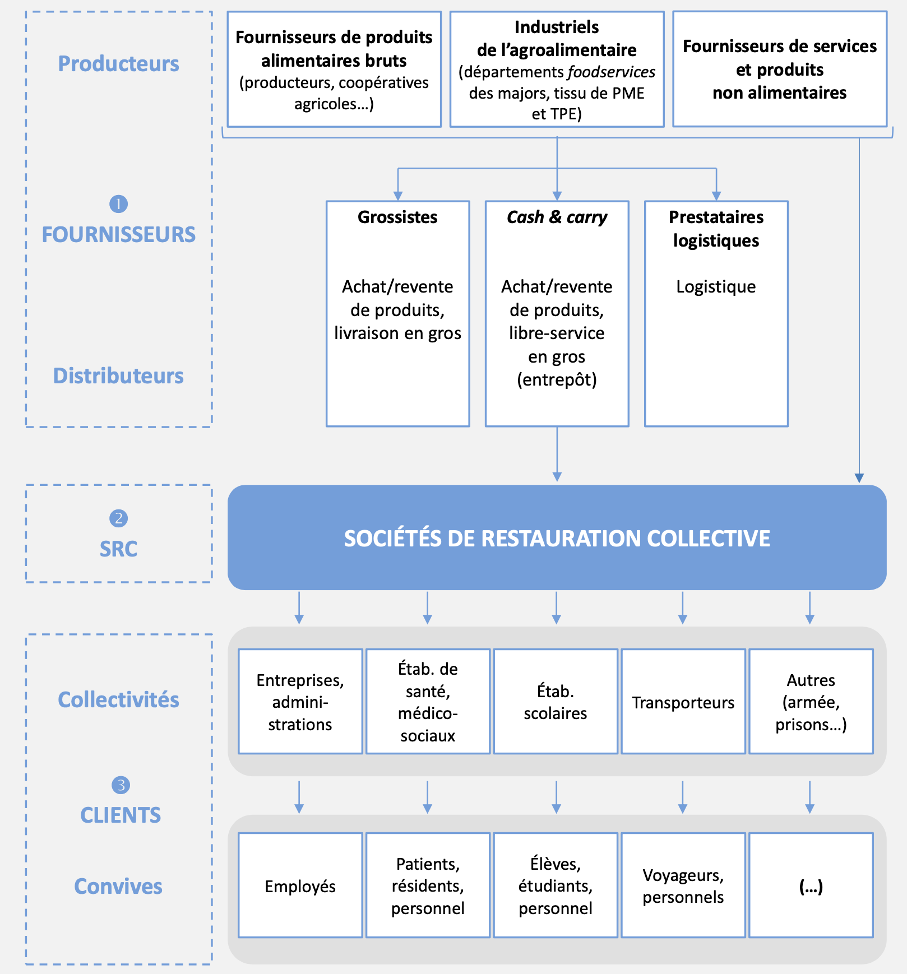

Les Sociétés de Restauration Collective s’inscrivent au cœur d’une filière qui peut être décomposée comme suite :

- En amont :

- Les fournisseurs : Essentiellement de produits alimentaires (mais pas uniquement : produits d’entretien, prestation de services, etc.). Ce sont des producteurs (exploitants agricoles, coopératives, IAA) et des distributeurs (grossistes, cash & carry, logisticiens) ;

- Au centre : Les sociétés de restauration collective (SRC) ;

- En aval :

- Les clients qui relèvent de deux catégories : les collectivités (entreprises, établissements de santé, structures d’enseignement, transporteurs…) qui font appel au SRC pour des prestations de restauration collective ; les convives (employés, résidents, clients des collectivités…) à qui sont destinées ces prestations.

La restauration collective se caractérise par :

- une relation contractuelle entre la collectivité / entreprise cliente et la société prestataire de services ;

- une clientèle clairement définie : employés, fonctionnaires, patients, élèves, etc. ;

- des services offerts dans les locaux du client ;

- des repas fournis à un prix préférentiel ou « social ».

Les marchés clients des sociétés de restauration collective sont :

- les entreprises ;

- Les administrations ;

- Les établissements scolaires et universitaires ;

- Les hôpitaux et les établissements sociaux et médico-sociaux ;

- Les organismes publics et privés assurant l’alimentation de leurs pensionnaires : les structures de l’armée, les établissements pénitentiaires, les centres d’éducation surveillée et les communautés religieuses.

- Le catering, aérien ou ferroviaire, correspondant à la fourniture de repas à bord des trains ou avions (ce segment entre dans le périmètre de la restauration collective).

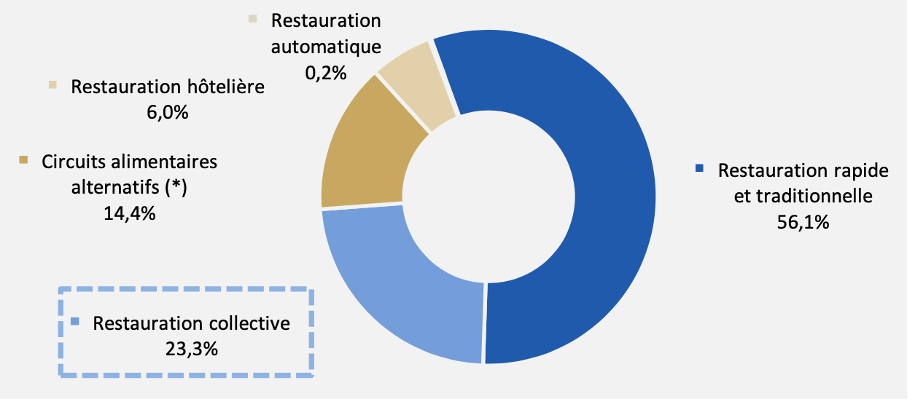

Le marché français de la consommation hors domicile (restauration commerciale, collective, hôtelières, automatique et les circuits alimentaires alternatifs, tels que GMS, boulangeries, stations-services…) représentait 95 Md€ en 2018.

Le segment de la restauration collective représente 23% des revenus de la consommation hors foyer (donnée 2017) pour un total de 21 Md€ en 2018.

Unité : part en % du CA de la consommation alimentaire hors foyer

(*) Y compris GMS, boulangeries, stations-service, etc. / Traitement Xerfi / Source : Gira Conseil, données 2017

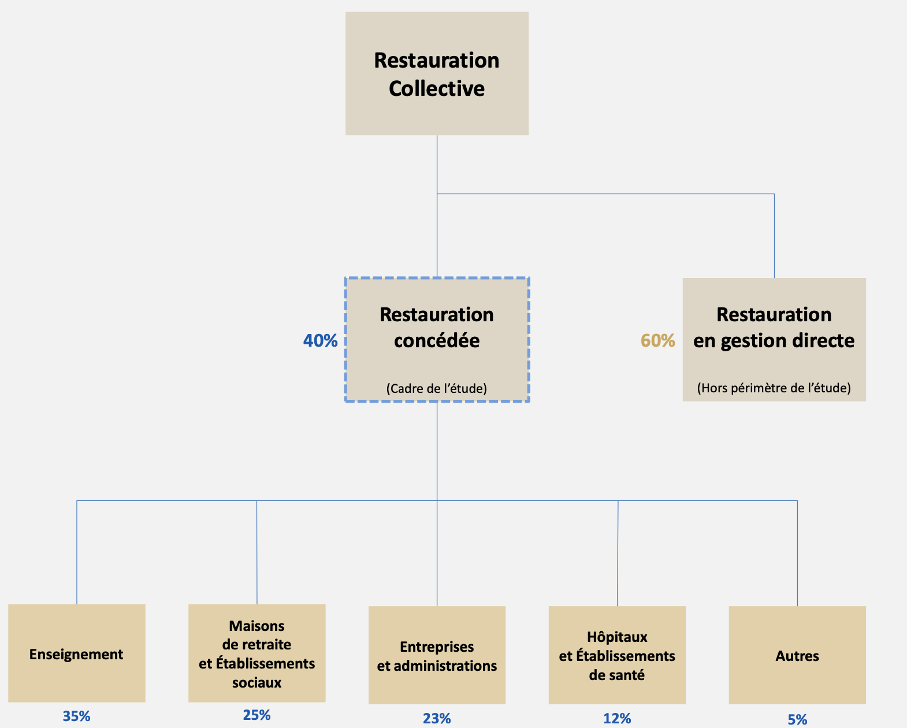

Les modes de gestion

Deux modes de gestion co-existent dans le secteur de la restauration collective :

- La gestion directe (environ 60% du nombre de repas servis)

- La gestion concédée en recourant à un prestataire de service (Les structures clientes qui font le choix de leur mode de gestion). La restauration collective est majoritairement en gestion directe

Unité : nombre de repas servis par an – Source La restauration collective – Juin 2021 – Xerfi

La France compte 21 500 restaurants collectifs en gestion concédée, pour une moyenne de 3,8 millions de repas servis chaque jour.

La hausse du taux de concession demeure l’un des principaux moteurs de la croissance de l’activité des SRC. Sa progression est désormais limitée sur le marché très compétitif des entreprises, où la restauration collective souffre en outre du télétravail et d’une réduction de la consommation des clients.

La santé, l’enseignement et les marchés de niche (crèches, prisons, etc.) présentent toutefois un potentiel élevé en termes d’externalisation, à laquelle ces débouchés recourent de plus en plus.

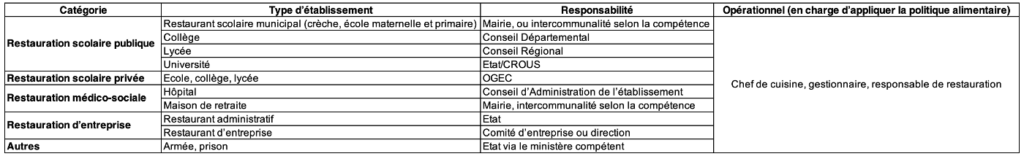

Comme le montre le tableau ci-après, le secteur de la RC compte de nombreux acteurs dont les responsabilités varient en fonction du type d’établissement (attention des variantes peuvent exister en fonction du type d’établissement et de spécificités locales).