Définition et Importance des Hypothèses

À la suite de la revue de littérature, les variables clés ayant un lien avec la problématique de recherche sont identifiées. La formulation des hypothèses est une étape essentielle puisqu’elle établit les relations potentielles entre ces variables. En reliant chaque variable indépendante (X) aux variables dépendantes (Y), il est possible de structurer une base théorique solide pour le mémoire.

La qualité des hypothèses repose sur leur capacité à être testées empiriquement. Selon Karl Popper, une hypothèse scientifique doit être réfutable, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être invalidée à l’issue de l’expérimentation.

La notion de réfutabilité des hypothèses

La réfutabilité est un critère fondamental en science, introduit par le philosophe Karl Popper. Selon lui, une hypothèse ne peut être considérée comme scientifique que si elle est falsifiable, c’est-à-dire si elle peut être soumise à des tests empiriques qui, potentiellement, pourraient l’invalider. Autrement dit, une hypothèse est réfutable si elle peut être confrontée à des faits qui démontreraient qu’elle est fausse.

La réfutabilité est essentielle dans le cadre d’un mémoire de recherche, car elle garantit que les hypothèses ne sont pas des affirmations invérifiables ou tautologiques. Une hypothèse non réfutable, même si elle semble logique ou intuitive, ne permet pas d’apporter une réelle avancée scientifique puisqu’aucune observation ne pourrait la contredire.

Pourquoi une hypothèse doit-elle être réfutable ?

L’objectif d’une hypothèse de recherche est d’établir une relation entre des variables qui peut être mise à l’épreuve à travers des données empiriques. Si une hypothèse est formulée de manière à ne jamais pouvoir être invalidée, elle ne permet pas d’avancer dans la connaissance scientifique.

Par exemple, supposons que nous étudions l’impact des motivations écologiques sur l’achat de produits respectueux de l’environnement. Une hypothèse mal formulée pourrait être :

👉 Hypothèse non réfutable : Les consommateurs soucieux de l’environnement achètent des produits écologiques.

Cette formulation est problématique car elle est formulée de manière trop vague. Elle ne précise ni une relation de cause à effet, ni les conditions dans lesquelles elle pourrait être infirmée. Si un consommateur soucieux de l’environnement n’achète pas de produits écologiques, il pourrait être avancé qu’il a d’autres raisons, comme des contraintes financières ou un manque d’accès à ces produits. L’hypothèse ne permet donc pas d’être testée de manière rigoureuse.

Une meilleure approche consisterait à formuler l’hypothèse en mettant en avant une relation claire entre des variables mesurables et en permettant la possibilité d’une invalidation empirique.

👉 Hypothèse réfutable : L’attitude à l’égard des produits écologiques influence positivement l’intention d’achat de ces produits.

Cette hypothèse peut être testée empiriquement par le biais d’une enquête quantitative. En analysant les réponses des participants, il est possible de déterminer si une corrélation statistique existe entre l’attitude des consommateurs (variable indépendante) et leur intention d’achat (variable dépendante). Si les résultats ne montrent pas de relation significative entre ces deux variables, l’hypothèse est alors infirmée, prouvant ainsi son caractère réfutable.

Application au modèle TPB et UTAUT

Les modèles comme la Theory of Planned Behavior (TPB) et l’Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) sont fondés sur des relations entre variables qui sont testables et donc réfutables.

- Exemple avec la TPB

Une hypothèse issue de la TPB pourrait être : Plus l’attitude à l’égard d’un produit écologique est favorable, plus l’intention de l’acheter est élevée. Cette hypothèse est falsifiable car une étude empirique pourrait ne pas confirmer ce lien. Par exemple, une analyse statistique pourrait montrer que même si les consommateurs ont une attitude positive, d’autres facteurs comme le prix ou l’accessibilité influencent davantage leur intention d’achat. - Exemple avec l’UTAUT

Une hypothèse basée sur l’UTAUT pourrait être : L’influence sociale a un impact positif sur l’intention d’adopter une nouvelle technologie. Cette hypothèse est réfutable, car elle peut être testée empiriquement par une étude mesurant l’impact perçu de l’influence sociale sur l’intention d’adopter un outil numérique. Si les résultats montrent qu’il n’y a pas de relation significative, l’hypothèse est invalidée.

La réfutabilité et la construction d’un cadre méthodologique solide

L’application du principe de réfutabilité dans la recherche garantit une rigueur scientifique et permet d’éviter les biais de confirmation (c’est-à-dire la tendance à ne chercher que des résultats qui confirment nos attentes). En concevant des hypothèses testables, le chercheur assure que son étude puisse véritablement apporter de nouvelles connaissances, qu’elles confirment ou infirment les relations présumées entre les variables.

Ainsi, toute hypothèse formulée dans un mémoire de recherche doit être :

- Clairement définie avec des variables mesurables.

- Empiriquement testable par des méthodes quantitatives ou qualitatives.

- Potentiellement infirmable sur la base des résultats obtenus.

L’application stricte de ce principe renforce la crédibilité de votre travail et assure que les conclusions qui en découlent reposent sur une démarche scientifique rigoureuse.

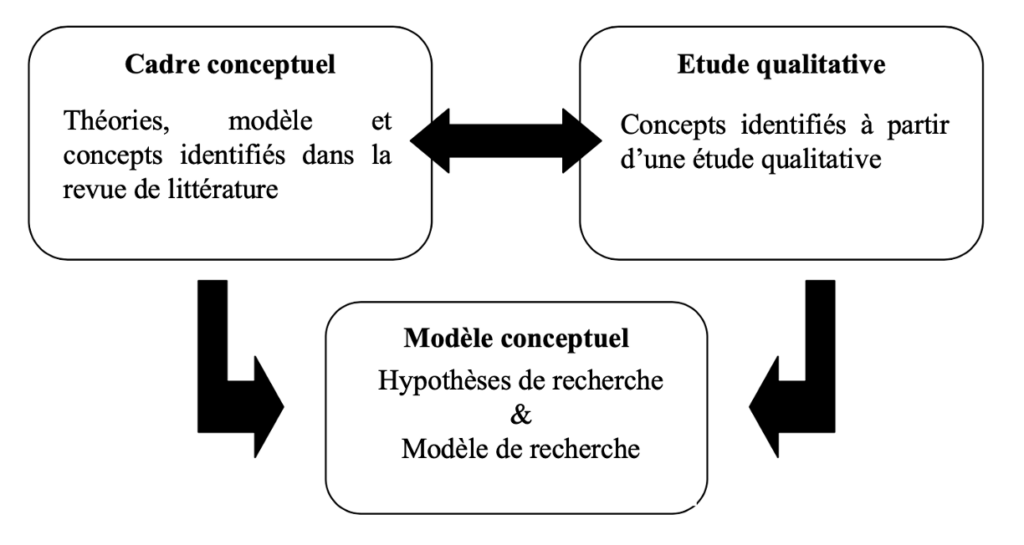

Deux approches principales permettent de construire les hypothèses et le modèle de recherche.

Première approche : Construction des hypothèses à partir des théories et modèles existants

Dans cette approche, les hypothèses sont construites directement à partir des théories, modèles et concepts identifiés dans la revue de littérature. Cela implique une sélection rigoureuse des éléments à retenir en fonction de leur pertinence scientifique et de leur adéquation avec la problématique de votre recherche.

Sélection des concepts à conserver

Pour déterminer quels concepts intégrer dans le modèle de recherche, il est possible de suivre une démarche en plusieurs étapes :

- Recenser les théories et modèles dominants en lien avec la problématique. Par exemple, pour l’adoption d’une innovation technologique, le modèle UTAUT ou la TPB peuvent être privilégiés.

- Identifier les variables clés utilisées dans ces modèles et évaluer leur pertinence pour le cadre du mémoire. Par exemple, la TPB repose sur des variables comme l’attitude, la norme subjective et le contrôle perçu, tandis que l’UTAUT inclut les attentes de performance, les attentes d’effort, l’influence sociale et les conditions facilitatrices.

- Vérifier la cohérence des relations entre variables en s’appuyant sur la littérature scientifique existante. Une analyse approfondie des articles empiriques permet de confirmer si les liens proposés ont été validés dans d’autres contextes.

- Formuler les hypothèses en s’assurant qu’elles soient réfutables. Par exemple, dans le cadre du modèle UTAUT, une hypothèse bien formulée pourrait être : L’influence sociale a un impact positif sur l’intention d’adopter une nouvelle technologie au sein d’une organisation.

Une fois les hypothèses formulées, elles peuvent être représentées sous forme de modèle théorique. Cette représentation graphique clarifie les relations entre les variables et guide la démarche empirique.

Deuxième approche : Construction des hypothèses à partir d’une combinaison entre la revue de littérature et une étude qualitative

Dans cette seconde approche, les hypothèses ne sont pas uniquement basées sur les modèles théoriques existants. Elles sont enrichies par les résultats d’une étude qualitative exploratoire, qui permet d’affiner la compréhension du phénomène étudié et d’identifier des variables spécifiques au contexte du mémoire.

Les étapes clés de l’étude qualitative

- Définition de l’objectif de l’étude : L’étude qualitative vise à explorer les perceptions, motivations et freins des individus en lien avec la problématique. Par exemple, si le sujet porte sur l’adoption des technologies numériques dans un secteur spécifique, l’étude cherchera à comprendre les résistances et facilitateurs perçus.

- Choix de la méthode de collecte des données : Plusieurs méthodes peuvent être mobilisées, comme les entretiens semi-directifs, les focus groups ou l’analyse de contenu de documents existants.

- Sélection des participants : L’échantillon doit être pertinent pour la problématique du mémoire. Dans le cadre de l’UTAUT, il peut s’agir d’employés d’une entreprise confrontés à l’introduction d’un nouvel outil numérique.

- Analyse des résultats : L’analyse thématique des verbatim permet d’identifier les dimensions récurrentes dans les discours des répondants. Ces résultats sont ensuite confrontés aux concepts théoriques de la revue de littérature.

- Formulation des hypothèses : Une fois les résultats qualitatifs obtenus, ils sont croisés avec la revue de littérature pour affiner le modèle théorique. Par exemple, une analyse qualitative pourrait révéler qu’un facteur non prévu par l’UTAUT, comme la culture d’entreprise, influence fortement l’intention d’adoption d’une technologie. Une nouvelle hypothèse pourrait ainsi être formulée : La culture d’entreprise modère l’effet de l’influence sociale sur l’intention d’adopter une technologie.

4. Exemple de réfutabilité des hypothèses

Selon Karl Popper, une hypothèse doit être formulée de manière à pouvoir être testée et potentiellement infirmée. Prenons l’exemple du modèle TPB appliqué à l’achat de produits écologiques :

- Hypothèse non réfutable : Les consommateurs soucieux de l’environnement achètent des produits écologiques. Cette formulation pose problème car elle ne permet pas d’être invalidée (tous les consommateurs soucieux de l’environnement n’achètent pas nécessairement des produits écologiques).

- Hypothèse réfutable : L’attitude à l’égard des produits écologiques influence positivement l’intention d’achat de ces produits. Cette hypothèse peut être testée empiriquement par une enquête quantitative et invalidée si l’analyse statistique montre que la relation n’est pas significative.

En appliquant cette rigueur scientifique, il devient possible de construire un cadre méthodologique solide, garantissant la validité des résultats obtenus.